【こどもの日は誰のお祝い?】由来と過ごし方を紹介

毎年5月5日はこどもの日で、端午の節句(たんごのせっく)ともいわれます。

子どもたちの成長を祝って、楽しく過ごせるようなイベントを企画するのもいいですね。

でも、こんなお悩みはありませんか。

「こどもの日って何をすればいいの?」

「うちは女の子だけどお祝いするの?」

「こどもの日に何を食べたらいいの?」

この記事では子どもの日の由来、子どもの日に行うこと、お祝いの食べ物についてご紹介します。

最後までお読みいただくと、こどもの日の過ごし方について理解できますよ。

こどもの日にはどんな意味があるの?

こどもの日の由来

こどもの日とは、国民の祝日の一つとして法律で定められた日です。

日本で一番最初の子どもの日は、1949年(昭和24年)の5月5日になります。

祝日法によると、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」とあります。

引用:内閣府|国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

こどもの成長をお祝いするだけでなく、実はお母さんも祝福される日なんだとか。

お母さんだけでなくお父さんも一緒に感謝すると、家族の絆がいっそう深まりそうですね。

こどもの日は「男の子」と「女の子」両方の日

5月5日は、こどものこれからの成長や幸せを願う日であることがわかりましたね。

では、子どもの日の「こども」に男の子と女の子の区別はあるのでしょうか?

男の子の立派な成長を願う行事として、「端午の節句(たんごのせっく)」というのがあります。

同じ5月5日に行われるので混同しやすいですが、「こどもの日」は男の子と女の子の幸せを願う日です。

女の子だけのご家庭も、両方いるご家庭も、男女関係なくお祝いましょう。

端午の節句(たんごのせっく)との違いは?

「端午の節句(たんごのせっく)」は、古代中国の影響を受けて厄除け(やくよけ)の儀式として行ったのがはじまりです。

江戸時代の武家社会による風習から、鎧や兜が飾られました。

鎧兜(甲冑ともいう)は武将の象徴であり、身を守る大切な道具でした。

”身を守る”ことから、子どもを災害や事故から守るという願いが込められているんですね。

こどもの日は何をして過ごすの?

「端午の節句(たんごのせっく)」は鎧や兜を飾ることで、男の子の厄除けをおこないます。

「こどもの日」は男の子も女の子もお祝いする日。

では、「こどもの日」にはどんなことをすればいいのでしょうか?

五月人形を飾る

鎧や兜には、子どもを災いから守るように願いが込められています。

代表的な五月人形といえば鎧兜ですが、五月人形にはたくさんの種類があるのをご存じですか?

・鎧や兜が揃った鎧飾り

・兜がメインの兜飾り

・お手入れが簡単なケース飾り

・人形に鎧を着せた、鎧着大将飾り

など

お住いの環境などに合わせて、さまざまなスタイルから選べます。

選ぶ前に知っておきたい五月人形の種類|吉徳の五月人形

鯉のぼりをあげる

子どもの成長と出世を願う鯉のぼりは、江戸時代から始まった風習です。

現代の鯉のぼりは、五色(ごしき)の吹き流しと真鯉(まごい)・緋鯉(ひごい)・子鯉(こごい)の構成をよく見かけますね。

それぞれの意味はお父さん・お母さん・子どもたちというように、”家族”を表しています。

菖蒲湯(しょうぶゆ)のお風呂にいれる

菖蒲(しょうぶ)はさわやかな香りが特徴です。

強い香りが邪気を払うとして、無病息災と健康を願って菖蒲湯(しょうぶゆ)に浸かります。

また、菖蒲湯(しょうぶゆ)にはリラックス効果のほかに、血行促進を促して肩こりや腰痛をやわらげる効果も期待できます。

ご家族みんなで仲良く菖蒲湯(しょうぶゆ)を堪能するのもいいですね。

こどもの日におすすめの食べ物は?

5月5日のお祝いを楽しく過ごすには、なんといっても食事は欠かせませんね。

そこで、「どんな食べ物を用意したらいいの?」と迷われたときにおすすめな食べ物をご紹介します。

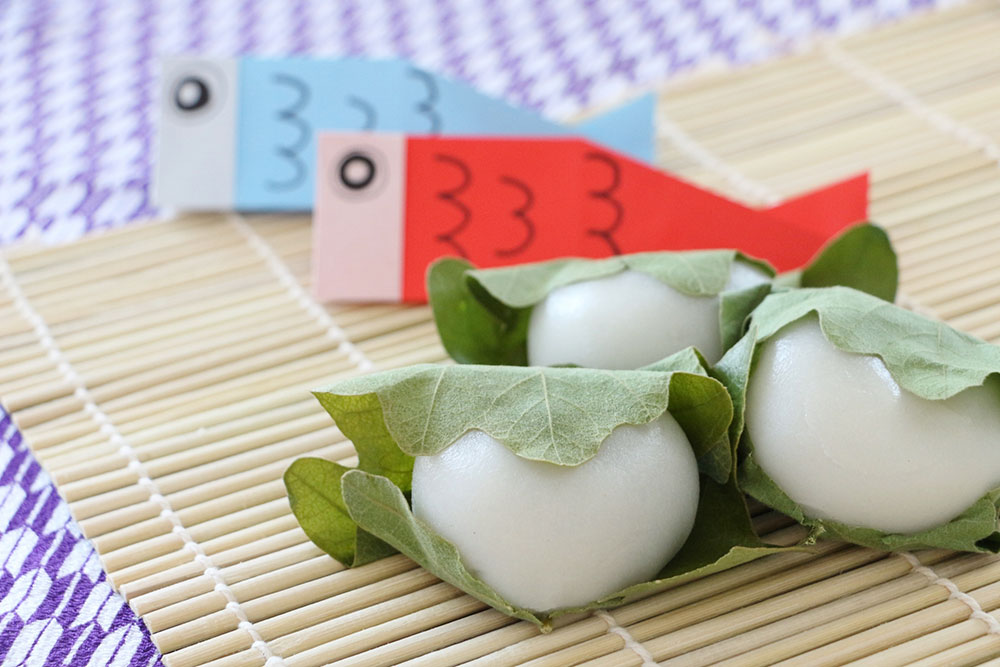

定番は柏餅(かしわもち)

柏餅(かしわもち)は文字通り、柏の葉で巻いた餅菓子です。

柏の木は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、「子孫繁栄」を願って食べられるようになりました。

一方で粽(ちまき)は、「端午の節句(たんごのせっく)」と共に中国から伝わりました。

西日本では、5月5日に白くて甘い粽(ちまき)を食べることが多いそうです。

柏餅(かしわもち)は江戸文化の影響から、主に関東地方で定着していると言えます。

洋菓子好きにはケーキ

あんこが苦手というお子様には、「こどもの日」にアレンジされた洋菓子を選んでみるのもいいですね。

デコレーションケーキやロールケーキ、アイシングクッキーなど。

「どれにしようかな?」と選ぶ楽しさに加えて、贈り物として大切な人に喜んでもらうのもいいですね。

食卓を鮮やかにするちらし寿司

食事をしながらお祝いをするのであれば、ちらし寿司はいかがでしょうか。

具材に卵や野菜を使うことで、見た目もパッと華やかに演出できますね。

お子様の年齢によっては、親子で一緒に料理を作ると、素敵な思い出がさらに増えるかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はこどもの日について、由来やお祝いの仕方を解説しました。

こどもの日に五月人形や鯉のぼりを飾り、柏餅やちまきを食べることは、子どもたちの幸せや成長を願うものばかりです。

お子様の健やかな成長をお祝いするとともに、一緒の時間を過ごすことでご家族の絆がより一層深まりそうですね。